令和6年度 体験せいわ学のご案内

NPO法人いきいき清和では、清和に伝わる伝統的食材を使った昔から作られている食品づくりや生産した稲わら等を使った民具づくりなどを年間を通して毎月体験イベントを行っています。6年目になる今年はつぎの通り予定していますのでご参加ください。なお毎回チラシや君津市の広報などでもご案内いたします。

① 4/21(日) 実施済「炭窯でピザづくり体験」 地粉で作ったピザ生地に自分でトッピングし炭窯で焼いて食べ ました。(会場:半兵衛炭焼き塾)

② 5/19(日) 実施済「清和の魅力探訪ウォーク12」 石射太郎登山口から登山し旧日本サル餌付け場、高宕観音、高宕山頂までの往復を歩きました。高齢者登山となりましたが、事故なく皆さん元気に踏破しました。

③ 6/9(日) 実施済「もち米づくり体験①」 マンゲツモチを田植えから稲刈り、餅つきまでを体験する全3回シリーズで、今年は会場を半兵衛炭焼き塾隣接田んぼへ変更し第1回田植えを行いました。田植えが終わったお昼には「さなぶり」が行われ、タケノコ入りカレーライスやコンニャク・焼き豆腐・蕗の煮つけ、ちゃのこ、ジビエバーベキューなどをご馳走になりました。(会場:半兵衛炭焼き塾及び隣接田んぼ)

④ 7/21(日) 事業実施済「うどん打ち」

うどん打ち体験が「清和地域拠点複合施設「おらがわ」調理室で開かれました。当日の参加希望者がとても多かったので、午前と午後の2回開催し13グループの参加をいただき挽きたての地粉小麦粉を使ってうどんを打ちました。今回は家庭用調理器具を使って打ちました。まずボールに小麦粉500gを入れかき混ぜながら2回食塩水を加えます。そぼろ状になってきたら生地をこねまとめます。

まとめた生地はビニール袋に入れ1回目の足踏みをしました。強く踏まないで丁寧に踏むことに気を付けました。5分ほど踏んで生地を取り出し軽く巻いて両端を折り閉じ再びビニール袋へ入れ2回目の足踏みを5分ほどします。生地は大分練れてきました。生地を取り出し三つ折りにして軽くひと押しし3回目の足踏みをしました。3分ほど踏んで生地を取り出し菊の花の様にむまとめる菊もみをし中心部分を絞って開かないようにまとめ生地を30分寝かせました。

足踏みの最後は生地をビニール袋に入れ4回目の足踏みで生地の厚さを1cm程度にしビニール袋から取り出し調理台で打ち粉をかけながら麺棒で生地の厚さが3~4mm程度の四角形になるように延ばしました。延ばした生地を包丁で切れる程度の幅に折り畳み3~4mmの幅で切りました。

以上詳細に工程を書きましたが、熱心に取り組んだ皆さんはその場で茹でて食べ自作のうどんのおいしさに驚嘆していました。

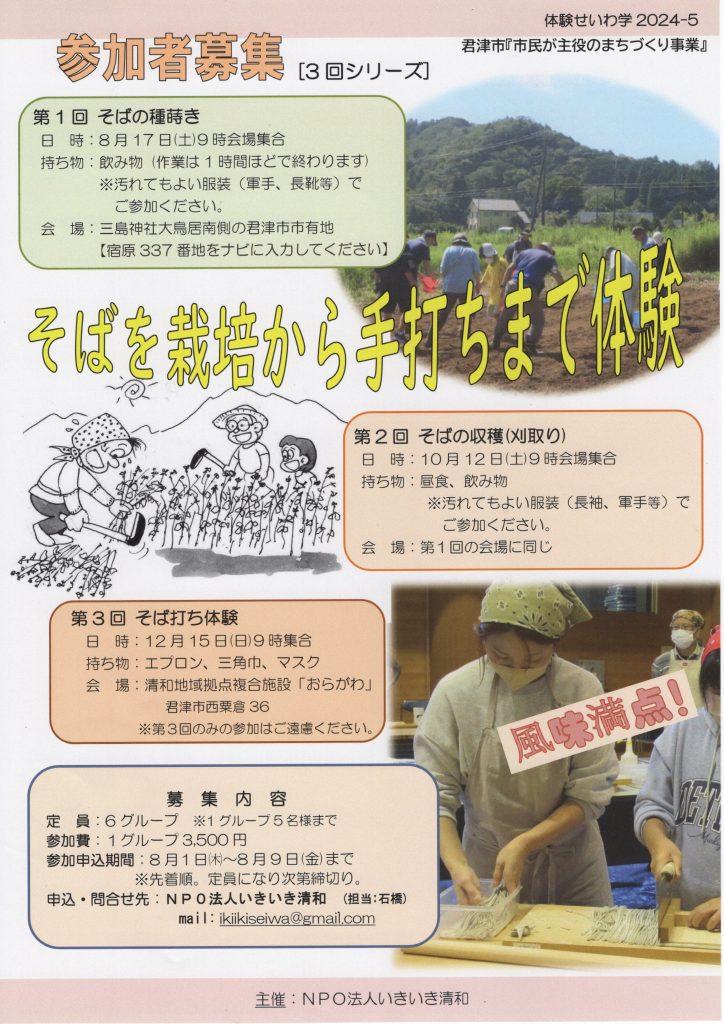

⑤ 8/17(土) 参加者募集中「そば種蒔き体験」(全3回の1) 三島神社一の鳥居隣接する君津市有地畑にそばの種を蒔き、収穫し、自分達で育てたそば粉を使い打って食べる。※参加申込期間にご注意

⑤-1 そば種蒔き体験

そばの種蒔きが予定されていた8月18日は、台風7号が房総沖を通過し圃場が元田んぼのため泥濘(ぬかるみ)状態だったため参加者の皆様には申し訳ありませんでしたが中止させていただきました。

そこで19日に当会員で圃場の乾いた部分12列にそばの種を蒔きました。

さらに一週間後の26日には圃場全面が種蒔きに適した状態になったので当会員5名で種蒔きをし、圃場周囲にイノシシ除け及び鹿の食害防止の囲い込みを設置しました。これから順調に生育し次の収穫体験10月12日に、参加者皆さんで楽しく刈り取りを出来ることを願っています。すでに最初に蒔いたそばは双葉に本葉が出始めています。参加者の皆様宿原近くにおいでの節はそばの生育状況をご確認ください。

⑥ 9/21(土) 「もち米づくり体験\3-2」 稲刈りに大汗を流す

天候不順とカメムシの大発生の災難続きのもち米づくり、体験の第2回稲刈り体験を行いました。当日は気温が上がり熱中症対策をし参加者は鎌で稲を刈取り、藁で結び、小田掛けをしました。田んぼが硬く小田棒を支える小田足が刺さらず、何回か風が強かったので倒れたりしましたが、無事終了しました。

⑧そば刈り体験5-2 そば刈りできず三島神社へ

そばの刈取りを10月12日実施予定でしたが今年は猛暑続き秋が来なく、そばにはまだ花が咲き結実が少ない状況でしたので、参加者に集まっていただきましたが後日刈取りを行う旨を説明し、参加者は豊作を祈りつつ隣接する三島神社を参拝し解散しました。

番外 稲むらづくり

NPO法人いきいき清和主催「体験せいわ学」もち米作り体験の稲刈り、脱穀が終わりましたので、稻むらを「おらがわ」の多目的広場に作りました。この稻むらは12月15日のお飾りづくり体験、令和7年3月16日のわら細工体験で使用します。

⑨そば刈り体験5-2 そば刈り

そば刈り取りを当初刈取り予定日より2週間遅れ10月26日行いました。

今年は猛暑が長引き秋が遅れそばも結実が遅くなりました。収量も悪くさんざんな年になりました。

参加者の皆さま有難うございました。

⑩2024/11/10㈰ 干し柿づくり

干し柿づくり体験を清和地区文化祭に合わせ「おらがわ」で11月10日(日)に開催しました。

当日は、NHKの取材が入る中、初めに柿についての資料で話をしてから、参加者各自で皮をむき、棕櫚の葉を細く裂いて柿を結び、沸騰したお湯に浸し、仮に吊るし、乾いた後参加者が持ち帰りました。

包丁を使っての皮剥きが大変でしたが、指導員に教わり子どもさんもきれいに剝きました。

お正月には食べられそうだ。

⑪2024/12/15 そば打ち

そばの種蒔きから始まったそば打ち体験3回目、自分たちで育て収穫したそば粉を使ったそば打ち体験が「おらがわ」3階調理室で開催されました。

初めてそばを打つ参加者が多かったのですが、講師の指導を受けながら皆さん楽しくそばを打ちました。

粉は殻も一緒に製粉した田舎そば。独特な風味がおいしさを盛り立てます。打ったそばを皆さんと試食して体験は終わりました。

⑫ 2024/12/15 お飾りづくり

お飾りづくりが「おらがわ」体育館で開催されました。昔から清和の地で飾られているお飾りを稲わらで作るものです。

講師から家庭にある神様それぞれにどんなお飾りを飾るかのお話をさせていただき、もち米づくりで育てた稲わらを使い、経験者、未経験者に分かれて、お飾りを作りました。

初心者には難しい部分もありましたが講師の手ほどきで皆さんお飾りを作り終えました。

⑬ 2024/12/22 もち米づくり餅つき体験

もち米づくり体験第3回目、餅つき体験がNPO法人いきいき清和の事務所がある半兵衛炭焼き塾広場で開催されました。参加者は、竈でもち米をふかす人、お湯を沸かす人、豚汁づくりの人、その外準備も皆さん協力して行いました。やがてもち米がふけると、搗き棒、ちょろ杵、大杵で餅をつき、出来立てのお餅を餡子やきな粉、辛味大根で食べました。参加者は自分の汗で搗いたお餅の美味しさに大喜び帰りに1升5合の、のし餅をいただき大事そうに持ち帰りました。

■ 1/26(日) 「簡単な味噌づくり体験」 家庭用の圧力鍋を使って短時間で出来る味噌づくりを体験する。

⑭2025/1/26 簡単味噌づくり体験

NPO法人いきいき清和主催・清和公民館共催の「体験せいわ学」味噌づくり体験が1月26日に「おらがわ」3F調理室で開催されました。

味噌は昔から家庭料理にはなくてはならないもの。昔は1斗窯で大豆を炊いて2~3年も保存し食べていましたが、近年は家庭が少人数になり年間使用量が少なくなっています。それでも調味料としてはどうしても必要なもの、まして小糸在来大豆の味噌は格別の味だ。

当日は10グループ20名の方が味噌づくりに挑戦、時間短縮のため圧力鍋で大豆を煮て、マッシャーで砕き、塩麹を混ぜて、のし餅用のビニール袋に入れ密封し、持ち帰りました。

夏土用の頃には食べられます。待ち遠しいですね。

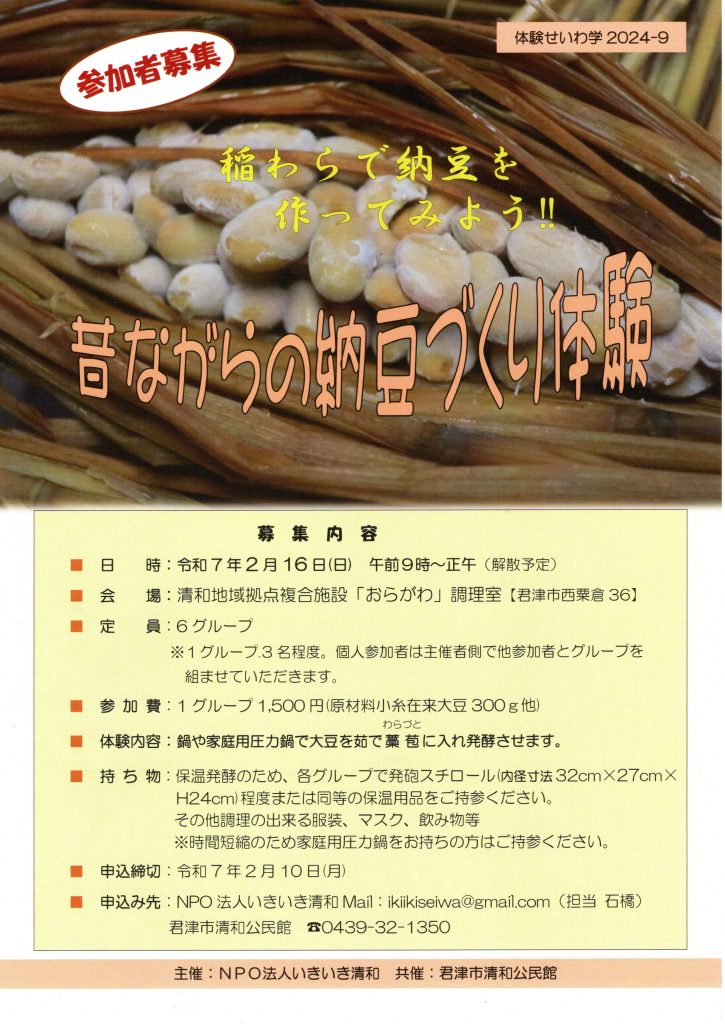

■ 2/16(日) 「納豆づくり体験」 家庭用の圧力鍋で大豆を煮、稲わらを使って納豆を作ります。大豆は小糸在来大豆です。

2025/25/2/16(日) 「納豆づくり体験」

納豆はお店で買うものとなっていますが昔は稲わらで作っていました。そうです稲わらには納豆菌がたくさん付いているのです。納豆の起源は諸説ありますが、日本で作られた食品ともいわれています。

納豆菌は100℃でも死なないという強さを利用し納豆を作ります。

まず稲わらで納豆を包む藁苞(わらづと)を作ります。次に鍋で沸騰した湯に藁苞を浸し納豆菌以外の雑菌を死滅させます。雑菌を死滅させた藁苞に煮て柔らくなった大豆を入れ藁苞の半分を折り曲げしっかりと紐で結わえます。この過程で注意することは藁苞をしっかり水切りをしてから煮大豆を入れることです。

大豆を入れた藁苞は45℃に保温できるよう発砲スチールなどに温水入りペットボトルと一緒に入れ割り箸などで通気口を開け毛布などでしっかり包み24時間発酵させます。朝夕温水の温度を確認し冷めていたらお湯を取り替えます。

発行が終わり糸を引くようになったら冷蔵庫や涼しい場所に置いて20時間熟成させます。

参加者の皆さまは、藁苞に煮大豆を入れ発砲スチールに温水と共に入れるところまで体験し自宅に持ち帰りました。熱心に取り組んだ納豆づくりです。上手に発酵できたでしょうか。

以下、今年度予定されている体験せいわ学の内容です。

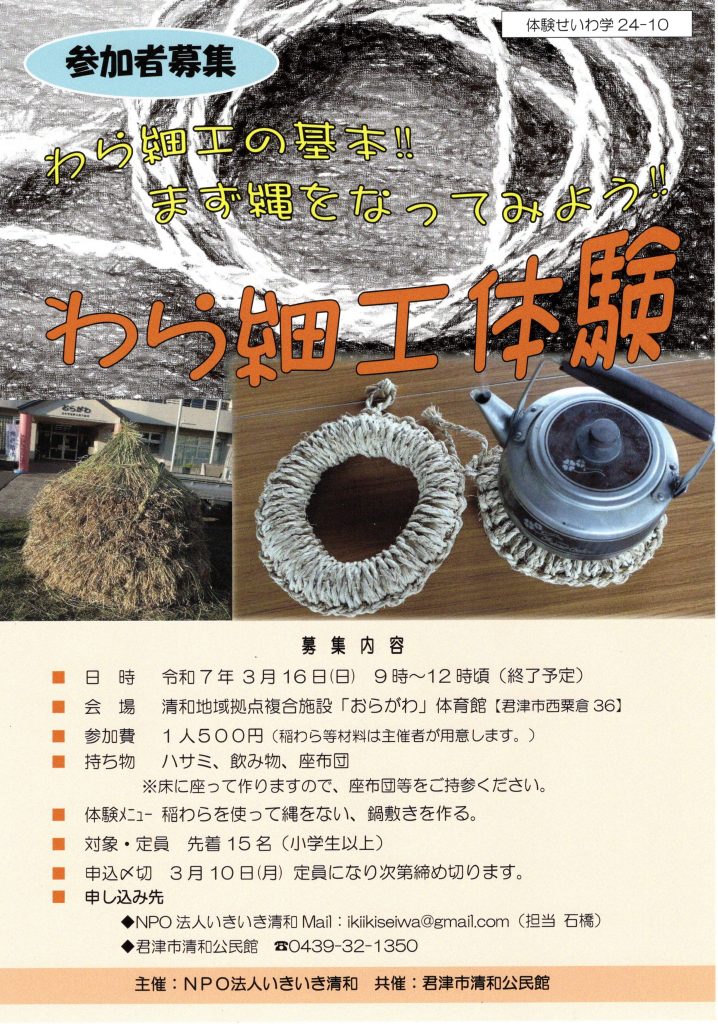

■ 3/16(㈰) 「わら細工体験」 わら細工の基本である稲わらで縄をなうことを習得し、なった縄を使い鍋敷きなど昔使われていた生活用品を作る。

2025/3/16 わら細工

「体験せいわ学」わら細工体験を3月16日行いました。

1963年の東京オリンピック前までは稲わらの縄は生活必需品でした。その後石油化学製品の時代になり、稲わらの縄は急速に使われなくなってしまいました。現在は盆棚や正月のお飾りにわずかに使われる程度です。

今回のわら細工は、稲わらの縄を綯うことを主眼とし、出来た縄を使って鍋敷きを作ろうと参加者全員で挑戦しました。

講師から縄綯いを教わり、縄をなった後に鍋敷き芯の輪づくりをしました。鍋敷き芯になる輪に編んだ縄を絡めていき、最後に吊り輪になるように結んで完成させました。

初めて作った鍋敷き、何とか形になりました。

今頃、何を載せているのでしょうか?

昨年。干柿体験をさせていただいた関谷です。1/26の味噌作り体験の、2/16な、納豆作り体験を申し込みたいのですが、まだ、空いてますでしょうか?こちらのメールにコメントではなく、ここに連絡してください等あれば教えていただきたくご連絡させていただきました。